塑料污染正成为全球可持续发展的最大威胁之一。自1950年代以来,塑料产量已超过4.5亿吨/年,其中近半数为一次性包装塑料(SUP)。目前的生物塑料(如PLA与PHB)虽有可降解性,但存在机械性能差、水稳定性不足或需高温工业堆肥等应用瓶颈,难以全面替代石化塑料。为破解“性能-可降解性”这一两难悖论,科学家亟需设计出既具优异力学性能,又能在常温土壤中快速降解的生物基材料,以满足绿色包装对强度、阻隔性、水稳定性与降解能力的多重需求。

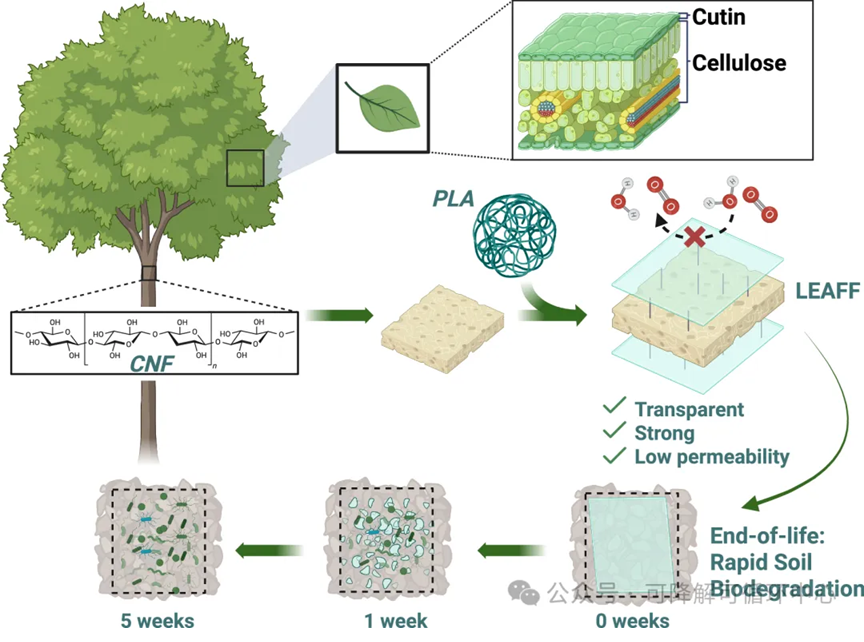

近日,美国密苏里州圣路易斯华盛顿大学的研究人员开发了一种新型的仿生多功能薄膜(LEAFF—Layered, Ecological, Advanced, and multi-Functional Film),其结构灵感来源于天然植物叶片,通过结合纤维素纳米纤维(CNF)和聚乳酸(PLA)的多层结构,实现了优异的机械性能、透明度、防水性和气体阻隔性,同时能够在自然土壤条件下快速完全降解。这种设计不仅克服了传统生物塑料的局限性,还为可持续包装提供了一种高性能的替代方案。相关成果"Biomimetic layered, ecological, advanced, multi-functional film for sustainable packaging"发表于《Nature Communications》。

本文要点

1. 仿生结构设计赋能PLA常温降解。研究借鉴天然叶片的多层结构,构建“拟叶仿生膜 LEAFF”:以纤维素纳米纤维(CNF)为骨架,聚乳酸(PLA)为包覆层,并通过异氰酸酯(HMDI)交联界面,兼具强度与可降解性,5周内可在室温土壤中完全降解。

2. 多功能协同实现高性能包装膜。LEAFF同时具备优异机械性能:拉伸强度(118.1±8.6 MPa),弹性模量(10.6±1.2 GPa)、气体阻隔(氧渗透率仅0.772 cm³/m²·d·atm)、高透明度(约 49% 透光率)、水稳定性(36 小时浸水后保留拉伸强度77%)及可印刷性等多重性能。

3. 微生物组调控揭示降解机制。土壤微生物组分析显示:LEAFF降解过程中形成特有微生态环境,富集如Planctoellipticum variicoloris等特殊菌种,推测其通过胞吞样机制助力PLA链的分解;而CNF作为能量补给载体,协同促进PLA降解动力学。

薄膜制备

纯 CNF 膜:将 0.75% CNF 悬浮液均匀流延在平整模具表面,随后置于干燥箱中,在特定温度与湿度条件下缓慢干燥,最终形成纯 CNF 膜。

纯 PLA 膜:精确称取适量 PLA,溶解于 DCM(二氯甲烷) 中配制成 5% PLA/DCM 溶液。将该溶液倾倒于洁净的玻璃基板上,通过溶剂自然蒸发的方式,待 DCM 完全挥发后,得到纯 PLA 膜。

LEAFF:先将制备好的 CNF 膜浸入含有 0.8% HMDI(六亚甲基二异氰酸酯) 的 PLA/DCM 溶液中,浸涂速度控制为 40mm/min,单次浸没时间 5 秒,随后取出进行 60 秒的干燥处理,如此重复浸涂 3 次。接着将浸涂后的膜放置于烘箱内,80℃下交联反应 4 小时,最后在 50℃条件下热压 30 分钟,得到厚度在 20 - 40μm 的 LEAFF 薄膜。

图文解析

图1. LEAFF的构建与生命周期示意图,展现其从绿色合成、包装应用到5周内完全生物降解的全过程

图2. LEAFF微结构与物性表征,确认PLA涂层、界面交联及结晶变化

图3. LEAFF在干态与湿态下的力学性能测试,显示其优于传统生物塑料与石化膜材料

干态下,LEAFF 的拉伸强度达 118.1±8.6 MPa,弹性模量达 10.6±1.2 GPa,远超纯 CNF(83.7±6.7 MPa,7.6±0.9 GPa)、纯 PLA(67.4±8.3 MPa,2.9±0.2 GPa)及未交联 CNF/PLA 复合膜(92.2±1.6 MPa,7.3±0.4 GPa);36 小时水浸泡后,LEAFF 的拉伸强度保留 77%(91.1±6.9 MPa),弹性模量保留 63%(6.7±0.7 GPa),显著高于纯 CNF(51%)和 CNF/PLA(68%);溶胀率测试显示,LEAFF 的溶胀程度接近纯 PLA,水稳定性优异,这与其表面 PLA 涂层连续无孔洞、能有效阻挡水渗透的结构特性密切相关。

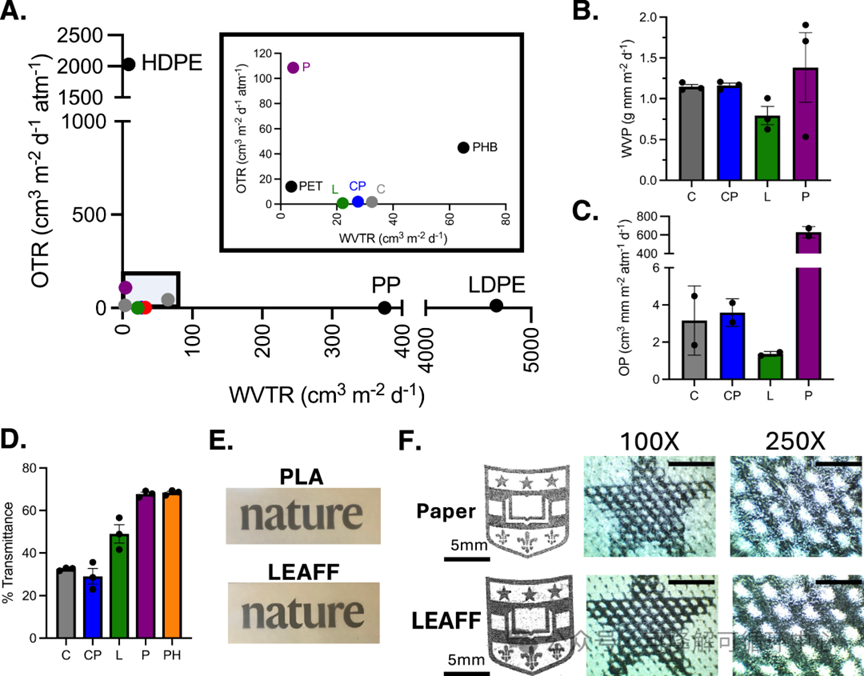

图4. LEAFF的包装多功能性评估,包括氧气/水蒸气阻隔、透明性与可打印性

气体阻隔性方面,LEAFF 的水蒸气渗透率(WVP)为 0.794 g・mm・m⁻²・d⁻¹,显著低于纯 CNF(1.146)、纯 PLA(1.162)和未交联 CNF/PLA(1.382);氧气透过率(OTR)为 0.772 cm³・m⁻²・day⁻¹・atm⁻¹,仅为纯 PLA(108.5)的 0.7%,阻气性能优于传统聚乙烯、聚丙烯等塑料;透明度方面,LEAFF 在 600nm 处的透光率约 49%,高于 CNF(33%)和 CNF/PLA(29%),文本可清晰透过;打印性能测试显示,其表面墨迹扩散少于传统 A4 纸,满足包装标识需求。

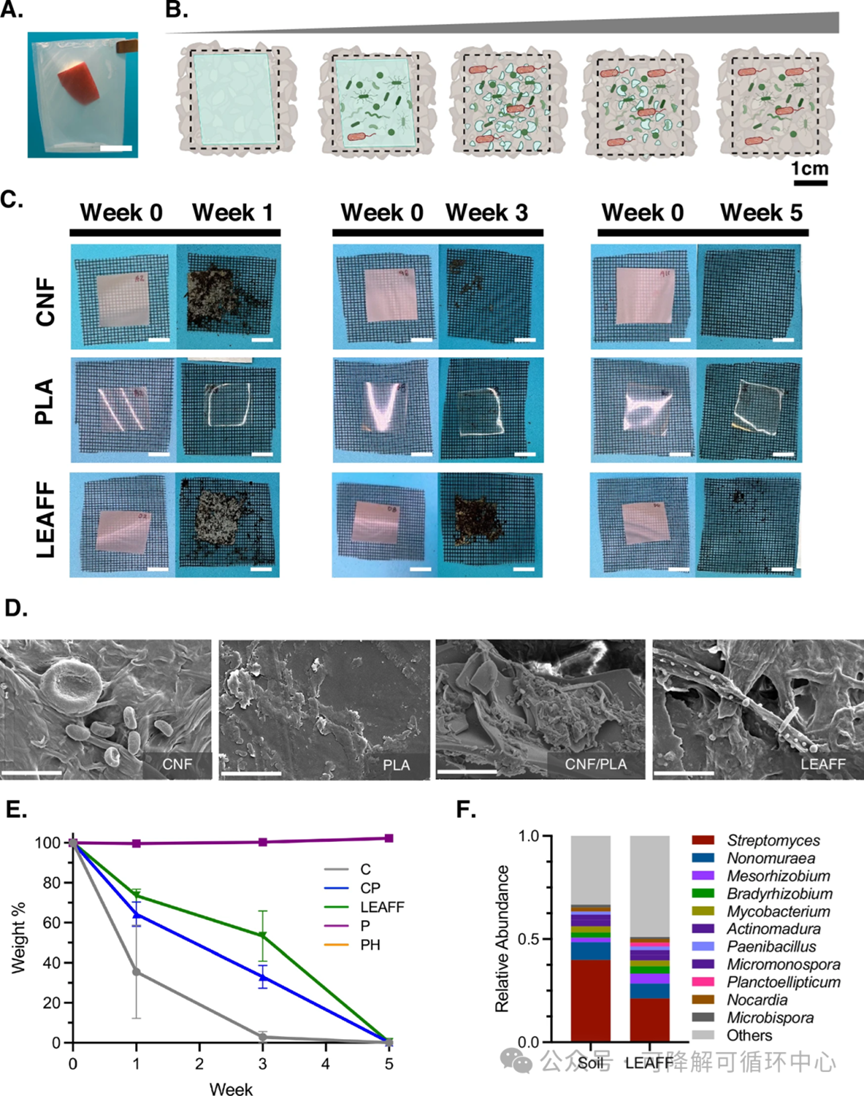

图5. LEAFF在常温土壤中的降解图像及微生物组变化分析,揭示其快速降解机制

土壤降解实验显示,LEAFF 在 25℃、40-60% 湿度条件下,5 周内完全降解,而纯 PLA 无明显降解;2 周时,LEAFF 的重量剩余约 40%,SEM 图像观察到其表面有大量微生物定植,而纯 PLA 表面无此现象;微生物群落分析显示,LEAFF 降解环境的 Shannon 多样性指数从土壤的 6.5 升至 7.1,菌群多样性增加,其中 Planctoellipticum variicoloris(一种具备大分子摄入能力的 Planctomycete 细菌)的丰度显著提升,推测其通过促进 PLA 水解加速降解过程。

我们的假设是,环境条件下PLA生物降解的挑战是双重的:一是能量平衡的化学限制,二是PLA晶体结构造成的物理限制。PLA的分解包括酯键水解的初始能量输入,随后释放的低能量丙交酯单体转化为丙酮酸,然后被分流到中心代谢。因此,我们假设,高能量纤维素的共定位为这种能量不足的微生物代谢过程提供了能量,这一点通过土壤微生物群在LEAFF薄膜上增殖而在纯PLA薄膜上不增殖的现象得到了证实。此外,我们对薄膜进行了工程改造,以使细胞和分泌的水解酶更好地接触PLA聚合物链。再者,CNF的纤维内部结构使土壤微生物能够在PLA材料附近生长和聚集,进一步增强了其相对于纯PLA的生物降解性。

总结

本文提出仿生分层结构设计,突破现有生物塑料 “高强度与生物降解性不可兼得” 的瓶颈。受植物叶片结构启发,通过 CNF 核心与 PLA 涂层的 HMDI 交联,实现界面协同作用:一方面使拉伸强度和弹性模量超过传统塑料(如聚乙烯、聚丙烯),另一方面赋予 PLA 常温土壤生物降解性,解决 PLA 需工业堆肥的局限。同时,通过调控晶体结构和致密化结构,同步实现高透明度、水稳定性和高阻气性,集成包装材料所需的多功能性。此外,首次发现特定微生物(如 Planctoellipticum variicoloris)在降解中的促进作用,揭示其通过菌群多样性提升加速降解的机制,为生物塑料设计提供新的结构 - 性能 - 降解关联思路

然而,仍存在一些亟待解决的挑战。要实现LEAFF作为包装材料的工业化应用,LEAFF的生产需要实现规模化。目前工业界已具备可用于放大LEAFF生产的大型多层薄膜挤出机和层压设备,但如何精确复现LEAFF的结构特性仍需深入研究。规模化生产还具有一项额外优势:由于PLA作为常见热塑性材料特别适用于挤出成型,该层压工艺可实现全程无溶剂加工。这将彻底消除PLA溶解过程中氯化溶剂的使用。